●リアホーシング交換と各部グリスアップ

よくある話です。ホイールベアリングのオイルシール摩滅でオイル漏れ。自慢のENKEIがデロデロ・・・・・。勿論、修理する訳ですが、現在装着中のホーシングは凹んでいる上に、LSDも限界に達している。通常はオイルシールやベアリングを交換すれば良いのですが、思い切って部品採り用にストックしていたホーシングに交換する。と共に!後ろ足周りを少しリフレッシュしてあげようという事になった。今回のメニューは、ホーシング交換、各部のグリスアップ、ブレーキOH、サスペンション組み直し、デフオイル交換といったところです。

早速、家の裏にストックしているホーシングを引っ張り出してくる。重い・・・・しかし、このホーシングは正真正銘のSJ20のホーシングである。勿論、ファイナルギアは4.556仕様(SJ10は4.875)。更に、前期モデル用のため、各ボルトやバンプストッパーに至るまで「S」マーク入り(どうでもいいだろが)。今回はリフレッシュであるから、各部品を綺麗にしなくては。といっても、このようなクソボロ部品を使う以上は、各部を清掃して不具合を洗い出す必要がある。早速スクレイパーとワイヤーブラシ片手にホーシングに飛びかかる。案の定、シャシーブラック(シャーシっていうのやめようね)てんこ盛り。落とすのに相当な時間を費やした。中身がボロボロでも、この「ガワ」は使うので、一心不乱に作業。シャシーブラックの下地は、当然のように錆びコーティングが入念に施されていた。のでこれまた必死に錆び落としして塗装しておく。私的に、シャシーブラックは好きではない。よく、車検で死ぬほどブッかけるところもあるようですが、せめてネジ山くらいはマスキングしてほしいものです。ボルトが回らない。ボロ隠しに塗ると後が大変ですよ。私には関係ありませんが・・・・・

塗ったら組みたいところですが、ここはグッと我慢して、ショートパーツを綺麗にしましょう。組み立て時に部品がバッチイのは作業性も悪いです。特に、ジムニーの足回りなんてドロドロですから。ひとまず手持ちのストック(ジャンク)からマシなものを拾い上げてひたすら再生する。当然、ボロサビなので錆び落としと塗装。バンプラバーも亀裂などを確認して清掃。シャシーブラックでコーティングされており、程度は上々。使用中の部品を再使用しても良いのですが、作業中にこれらの清掃を行っていると作業効率が悪いので、再生部品を使い、取り外した現役部品をまた再生してストックしておきます。こういった使い回しは、結構部品が長持ちします。(背後の小山は・・・これっぽっちの部品から出たゴミ)

Uボルトも再使用するのですが、足回りの組み換え等を行った際には、このボルトをしっかりチェックいれてください。構造上、泥が溜まりますので錆びます。そして組み立ての際、ナットが入り難いはずです。泥やシャシーブラックの塗膜をネジ山に噛み込んでいるから当然です。ここはダイスで修正するなり、ネジ山を清掃するなりして、何の抵抗も無く「手で」最後まで回るようにしておきます。本音はボルト、ナット共新品に交換したいのですが、再使用する以上は、ネジのコンディションを整えるくらいのデリカシーは必須です。組み立て中にボルトとナットの添いが悪いと作業も遅れるし。あと、画像のスプリングワッシャーですが、このように開いてしまったり、ペタンコになっている物は残念ですが捨てましょう。インパクトレンチ等でオーバートルクをかけるとこうなります。ああ勿体無い。

下準備が終わった(飽きた)ら早速バラしてみる。期待していたほどデロデロではなく、ぱっと見普通。しかしながら茶色い液が・・・・。私の大っ嫌いな臭い・・・ギアオイル。シューは幸い油浸けにはなっていないが、良い機会なので新品に交換する。更についでにシリンダーもOHする(お金がある時に新品を買っておいてよかった!)。なにはともあれ、このホーシングとはオサラバするので、バラしにかかりましょう。ブレーキフルード抜きます。そうそう、リジットラックを確実にかけておきましょうね。

リーフ車の足回りなんぞは、目に見えるボルト類を緩めていけばバラせるものである。先ず、ブレーキ配管を撤去する訳ですが、ここだけはちゃんとフレアナットレンチを使いましょう。間違ってもスパナ等で緩めない。大抵ナメます。持っていないなら、買うか作業をやめるかどちらかに。高価なものではないです。ここんとこをナメてると、作業者がどんな奴なのか想像がつきます。メガネレンチを切って・・・・とか聞きますが、信頼できません(第一、メガネレンチ切るくらいなら買う)。

配管を外したら、プロペラシャフトのフランジ、ショックのマウント、スプリングシートとUボルトを分離し、ジャッキなどでホーシングを保持します。ホーシングが転がろうとするので、もう一つのジャッキで支えておくと良い。リーフに負荷が掛からない状態で、シャックルをバラせば、ピボットを残してリーフが垂れます。リーフ交換や、シャックル交換なら、左右別で良いのですが、ホーシングを交換するとなると両側バラしなのでチョットしんどい(重い)です。助手が居れば楽ですが、あいにく一人なので、ジャッキの上でホーシングに水平バランスをとらせながら、後方に引きずり出します。上手くやると画像のように引き出せますが、慎重に作業しないとホーシングがコケます。安全靴を履いていますが、怪我はしたくないものです。

ついでなので、リーフのピボットも外して、ボルトをグリスアップします。ここは定期的にグリスアップしてあげないと、バラす段になって固着していて困ってしまう。弟のJA11(平2年式)もバリバリ固着していました。我がエイトは、定期的に整備しているのでスンナリ抜けます。ここまでバラさなくてもできますから、頻繁にやってあげてください。ここは鉄のスリーブとボルトなので通常のグリスでOKです。

更についでに、ちょっとヘタっていたリーフを組み替えます。リーフ真ん中のボルトをロッキングプライヤーなどで掴み、ナットを緩めてバラバラにします。あとはお好きなリーフをブレンドしてセッティング。今回はちょっと長めの3番に入れ替え。ちょっと硬くなってしまうかな?ベースはペニーレーンなのですが、もうその銘柄を失っている・・・。

綺麗になった(?)リーフのピボットを固定し、ホーシングをガラゴロ・・・・車体の下に入れます。ここでも絶妙のバランス感覚が要求されます(ホーシングに)。まだ、ホーシングを降ろしてはいけません。というか、上げます。慎重に・・・・上げて上げて、リーフとシャックルが組める高さに到達したら、迅速にシャックルを組みます。反対側も然り。ラバーグリスをシャックルピンに塗布するのを忘れずに!ここも定期的にグリスアップするべき場所です。ショップでも、ちゃんとしないところがあるとかないとか・・・。組んでしまえば、リーフの上以外にホーシングが落ちる事はないので、こっちのものです。然るべき位置にそーっとホーシングを降ろしてやります。で、再生ジャンクパーツでホーシングとリーフを固定。勿論、前述のボルト、ナット清掃のおかげで、楽々手で作業できます。ここは下からのアプローチなので、スンナリいかないと本当にストレス溜まります。ショックのマウントもラバーグリスを塗布。まだ本締めしていません。うーん綺麗だ・・・・(すぐドロドロになるけど)。ここで6年もののランチョがオイル失禁しているのを発見・・・・・。参った・・・。見なかった事に・・・・因みに画像のドラムは固着していらっしゃいます。

前期

前期  後期

後期

その固着したドラムを引っぺがすには、プーラーやらスライディングハンマー等を使うのがプロですが。ドラム固定ナットを緩めて(抜くのではなく緩めるだけ)、浸透潤滑剤をぶっかけてから、適当なホールをつけてエイっとかオラァっとこじれば大抵外れます。なんとまあ・・・各部品は元々の部品より程度が良いではないか・・・・。このホーシングは前期用なのですが、前期と後期で若干部品が異なります。後期は、シューの真ん中に穴があり、シューをピンとスプリングで固定したうえで、二本のスプリングで保持します。対して前期は、この穴が無く、シューの固定は二本のホールドスプリングのみ。シューは支点を持たずに動くようになっています。当然、調整を怠ると、シリンダー側が恐ろしく編磨耗します。後期だと支点がある故、ある程度均等にシューを減らす事ができるようです。前期で後期のシューは使えますが、後期に前期のシューは穴が無いので注意。

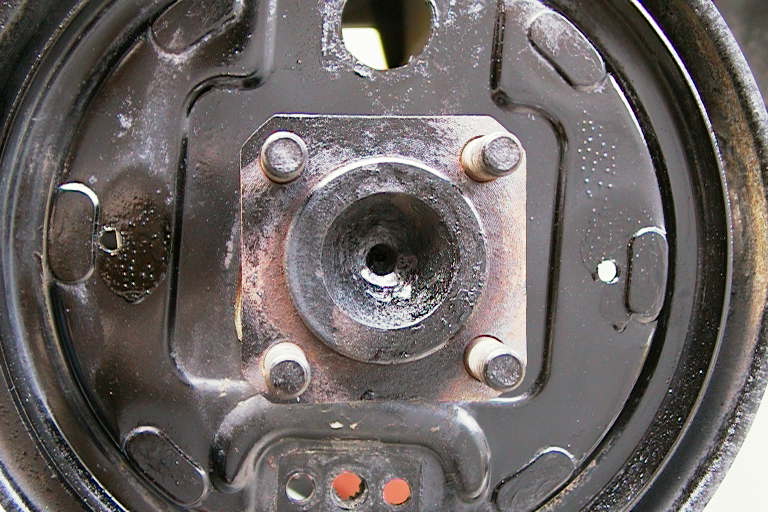

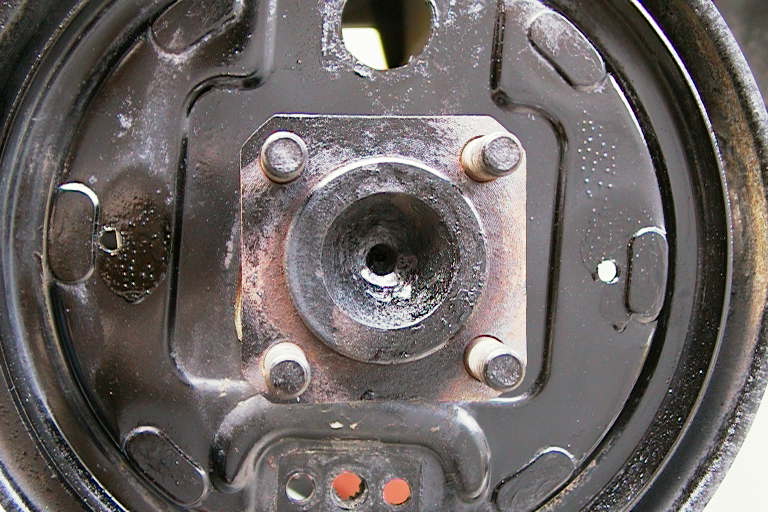

今回はバックプレートも前期用でいきます(油まみれの後期用を油抜する時間が無いので)。ですが、せっかくなので(ナニが?)バックプレートに穴を開けて、後期仕様にかえます。穴は6.5mm。このバックプレートに、再生したシリンダー、アジャスター、新品のシューを組み付けます。シリンダーは右側、左側で異なるので注意。画像上が運転席側、下が助手席側です。汚い画像で失礼。アジャスターも、組む向きを間違えると調整時に回す方向がおかしくなるので、左右揃える。通常、外側に回すとシューが広がるようにする。組み付けの際には、ラバーグリスをバックプレートとシューの当たり面に塗布(画像で小判型の部分6箇所)。

部品を確実に装着。新車同様のスペックですな。これまた綺麗にした配管を取り付ける。曲げて潰してしまわないように!そしてドラムを取り付ける。シューが引っかかって入らない場合は、アジャスターでシューを引っ込めてから入れる。私はこの段階で調整します。ドラムの穴からだとメンドクサイので。

あとはエア抜きしてプロペラシャフトを固定、油まみれのタイヤとホイールを綺麗に洗って装着すればおしまい。ダレも手伝ってくれないので、「テルモ」の注射器で孤独にエア抜き。

前期

前期  後期

後期